石门归来 朱焕章先生迁坟记

图文:高冬梅 2008.09

|

一 坐在从石门坎回来的汽车上,昏昏的在睡觉,迷迷糊糊的想到说,我要对所有的生活都不反不抗的全部接受它。这样说好像我受了什么打击似的,其实也没有,就是脑子里想到这句话,或者糊糊涂涂中得到一个人生的真理也未可知,就当它是这样吧,有这样的生活态度也没有什么不好。话说回来,那里又有那么多的东西可以允许你时时奢谈生活,生活就是让你全盘接受的,而我有这样的想法完全是因为心理上的娇气和烧包。 2008年9月8日早上6点钟就闹钟闹醒自己,赶到黔灵公园等着和杨世武老师一起和朱焕章老师的家人一起去到朱焕章老师的墓前开棺移骨,把留在黔灵公园50多年的遗骨送回老家石门坎,算是魂归故里。因为黔灵山公园发过通知,如果亲人不来移走在黔灵山的无主坟,黔灵山公园就当是无主坟而填平或其他处理。在贵州的张坦老师等知道这个消息,就联系朱焕章老师的家人,来办理这件事。对一个家族来说,这是一件重大的事。而我因为思嘉在qq上的一个问讯,我就参与到这件事里来了。用张老师们的说法,这是一个文化事件。我对石门坎不了解,对朱老师也不了解,只是隐隐约约知道这件事,就参与了进来,而且是和朱老师的家人一起。 用其他对石门坎对朱老师的了解更多的人来说,朱老师不止属于他的家族,他还应该属于他的大苗民族,还应该属于更多的人,但是对我这样一个了解不多的人来讲,就算我知道也许朱焕章老师不止属于他的家人,但是在这些特定的时候,他就只是属于他的家人,因为只有他的家人后代子女来给他办理遗骨的事情,所以,就算我想了解更多的事情,在这个时候,我大部分的时间保持沉默,没有不着四六的问很多,就是看他们做事情和听他们自己说朱焕章老师的事情。朱焕章的女儿女婿还有孙子辈来了,尽心尽力的也许是和朱焕章有直系血缘的女儿女婿们,毕竟这是他们的父亲,孙子们也许因为不了解,只是从情理上来参与家族的这件事,看着朱焕章的女儿女婿,都是六七十岁的老人在挖土找骨,而年轻人帮不上什么忙,我看到的也许是一种叫传承的东西还有一种叫血缘的东西。 时间可以改变一切。 生活滚滚向前。 朱老师的四女儿,一个近70岁的老太太给我讲50年前,她的父亲自杀以后,她的妈妈带着他们几姊妹到处找她的父亲,而教育厅的人还在怀疑她的父亲叛逃出国去了,而她们自己相信,她们的父亲不在人世了。她父亲死了快一个月才被发现,而教育厅的人埋葬了她父亲以后,才带着她母亲来看,说埋在现在要迁走的这里。 没有什么仪式,就是挖土找骨,从早上八点不到开始,到11点过才结束,马上就离开贵阳前往威宁石门坎。中午两点过到安顺吃了一餐午饭,接着赶路,到威 宁也是晚上6点过,朱焕章的5女儿在威宁等着大家,吃了一餐饭之后,在7点钟开始往石门坎赶,威宁到石门坎140公里,可是走的时间是6个小时,一行10多个人在9月9日的临晨1点钟才到石门坎。那个颠簸的路途让人难以释怀,尘土飞扬,崎岖蜿蜒的山间小路,车就在刚够车身的路上行走,旁边就是悬崖绝壁,因为没有灯,看不到那些悬崖绝壁,只看到车灯照的路,这条绵延的山间小路倒显得像一条完全的小路,因为信任开车的人,他们是朱老师的后代,又是威 宁公安局的人,这些小路是他们常走的路,再说,这是一件家族大事,他们不开玩笑。所以是放心的跟着他们走。行路难,难得难以描述。黑灯瞎火的到石门坎,石门坎停电,一片漆黑的夜晚。在灰尘满面无水洗脸又困又乏的状态下,我和大家快速的在石门坎的一个小店睡下。临睡我甚至想,这是不是就像方鸿渐和赵辛湄去赴三闾大学的那个旅店。 第二天清晨又是七点过,被朱老师的女婿陶老师叫醒。陶老师今年69岁,从云南过来,在贵阳我们以见了面,他要在极短的时间里带我去看伯格里牧师和高牧师等的几个墓地,还有光华小学,还有石门坎的一切要看的东西。有这样的老人带,你不知道有多幸运。还有随同的杨世武老师,他在全程记录朱焕章老师迁坟的这件事。石门坎能看的地方,墓地,学校,游泳池,柏格里的花园,高牧师被害的地方,1948年地震以后的遗址,遥指山对面的麻风村·····回到街上,朱焕章的女儿们在整理棺木和寿衣。和在黔灵山上的孤坟比起来,现在的棺木和寿衣都是富丽而弹簧,锦衣绸缎,多而厚,我在想,朱老师的女儿们现在做的一切都不能抵御当年朱老师受的侮辱,以至于朱老师要不顾妻女自杀,所以,现在他的女儿们为他做的这一切,都是他女儿们的浓厚爱意,埋葬的也是他的女儿们对他的思念。不知道朱老师在天之灵是不是能感知在他女儿女婿的陪同下回到了他的家乡。 那个家乡一言难尽。 10点过以后,和大家一起吃饭,吃完以后送朱焕章老师的遗骨上山。 晚上七点,我坐车回威宁,又是一条崎岖不平的绵延山路。又是一个黑夜狂奔,10日临晨1点到达威宁。又再一个小旅馆住下,一脸灰尘不洗脸不刷牙和衣而睡。 9月10日上午11点从威宁出发,下午5点回到贵阳

二 我其实忘了我是什么原因给思嘉发短信的,整个事情我就像一个领了任务的小兵,不爱给领导汇报工作,而只是随着自己的性子一意孤行。 我只记得一个短信是9月8日晚上,黑夜颠簸在石门坎的路上,看到前面的车留下的尘土飞扬,我坦然的呼吸着这些灰尘,因为通往石门坎的道路上,我没有别的灰尘可以呼吸,只有呼吸这一路的车尘。暇想身边的悬崖绝壁,无处安放心肝脾肺在身体里被腾飞的器官,我甚至想到那个叫饭否的东西,连着给思嘉发了一个短信:黑夜狂奔,尘土飞扬,道路崎岖,绵长,这里的山路十八弯。大致如此,最后还是用胖李琼女高音来结束。思嘉回的短信是:平安!再记得的一个短信就是昨天晚上,9月9日的晚上,又是黑夜狂奔。星星点点的山路里,给思嘉和饭否发:红拂夜奔,颠簸令人抓狂,我头痛欲裂,想吐,好难受!而这个重要的短信,我现在想不起思嘉给我回的什么短信了,只是后来,在我平安走在康庄大道上,看到思嘉的短信,觉得有意思,也许它也可以连贯一点石门坎的点滴。 排名后到先来。 1:我的同屋也被我拉下水了,哈哈哈 2:思想激荡精神盛餐。 (一不留神,我打成精神剩餐。) 3:你怎麽样,我是兴奋加亢奋呵呵。 4:我都感到朝圣般的神秘感啊。 5:到哪了?顺利?我很自豪的介绍大花苗,但接下来要做的选择和要走的这段路不是一般的头大哭。 (我很无耻的想,在成都你怎麽哭呢?在那里哭呢?思嘉的光辉形象在我的怀疑中熠熠生辉,我毁人不倦。) 6:拉你下水了呵呵,明天福特生招待会上我穿大花苗礼服致敬这个苦难民族那段伟大历史,多带几包湿纸巾。 还有一短信是让我表扬她的,我准确的记得我矜持的给她一条简短的回答:嗯哼哈哈。 ········ 这些都是闹着玩的。凸显女人的自恋,真是该打,不过,这不影响思嘉的品质。 更为奇特的是,我一直担心我的头痛会一直延续到我回贵阳,我多么想有一包一毛钱一包的头痛粉啊,如果有的话,磕一包这样的白粉,头痛立马见效。其实我更担心的是,如果因为头痛颠簸半路呕吐起来,会给那个司机带来多大的麻烦啊 。黑灯瞎火,前不挨村后不着店的给别人带来麻烦,那是多糟糕的事。神奇的是我忍了又忍,在继续的回程里,我的头痛在回到威 宁时,居然不痛了。这是一个奇迹。

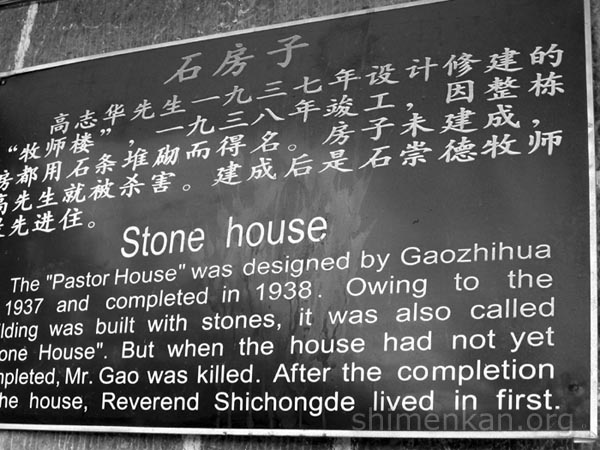

三 我一直想到张坦老师。时时心有愧疚。 事实上是他无意的权威话语和我一无所知的心导致了我参与这次迁坟事件。 思嘉在QQ上给我说,朱焕章老师迁坟事件,他的家人年纪都大了,从云南过来,张坦老师们也在竭力促成这件事,出钱出力,问我要不要帮忙,在我答应要帮忙之前,还厚颜无耻的问思嘉朱焕章是谁?我错乱的想成是明朝的袁崇焕,关于袁崇焕的墓地,也是流传了一个著名的民间故事。思嘉马上发来一些朱焕章老师的资料,还有石门坎的资料。大致浏览一下,都没有时间仔细看。我当然要帮忙,年轻力壮年富力强,不帮忙天理不容。我马上给操持这件事的张坦老师和杨世武老师打电话,问有什么我们可以做的,随时召唤,给张老师打电话时,顺便说了一直想找张老师的《宰门前的石门坎》这本书看。这本书想找好久了,一直不知道在哪里去找,是谁写的,居然就是思嘉来贵阳带我去见的张老师写的。张老师说,你要看,我给你一本嘛,真是得来全不费功夫,本来说好在下午等朱老师的女儿女婿们来了以后再去张老师的办公室,但是,我等不及,马上给张老师说,我现在就来你办公室。心中一片窃喜。到张老师办公室,寒暄几句,张老师就讲这次迁坟的事,我肯定是瞪着一双无知的大眼睛诚恳看着张老师,听他讲,我的那个心虚啊,因为张老师他们都是研究石门坎的专业人士,而我,一无所知,就像一个白痴。我也不好意思一直等张老师给我扫盲,就说等我自己看。张老师说,我希望你参加这件事,写写石门坎的三座坟,伯格里牧师和高志华牧师的,朱焕章老师的,还有费力波先生,这三座坟正好是一个世纪,代表了石门坎的100年,要写他们在石门坎的精神,石门坎不止是我们看到的图片,石门坎还有精神。 我似是而非的听着张老师的话,不敢接嘴,因为我知道以我一知半解的了解,我的敬畏心让我不敢去触碰这些堪称伟大的事,。不过,倒是感到,就算我什么也没有做,还是应该参与进来,这是一个了解石门坎的一个最好的机会。杨老师也说,你就是先去走马观花一样的看看都是好的。我糊里糊涂的就这样接受了。

四 一个家族的片段 2008年9月8日清晨7点钟,天空的明亮还不是那麽多,还有点灰蒙蒙,没有大亮,秋天了。贵阳的黔灵公园空气清新,早锻炼的人一如既往的多,人们在这个浓绿的森林公园里跑步,练嗓,提水,打球,走路,汗淋淋的享用这个美丽的早晨。我背着一个背包,和一个年龄近60的杨世武老师走进这个公园,杨老师也背了一个包,手里还抱着斯嘉让他带到石门坎的药,我替杨老师拿了他的拍摄架,我们是去和朱焕章老师的家人一起在黔灵山公园汇合,为朱焕章老师迁坟回到他的家乡石门坎。临近山前,一阵桂花香飘来。 我和杨老师寻找着朱焕章老师的墓地慢慢往山上走去。我们是第一个到的,朱老师的家人还没有来,稍等片刻,朱老师的家人和我们在路上见到。他们带了一些铁锹,锄头上山来了,也是走得汗淋淋。 找到朱老师的墓地。我没有看出来那个墓地在那里,只是一个甚至看不出有墓地的土包。朱焕章老师的女婿陶绍虎老师指着一堆土说,就是这儿,你看,这是我们20多年前在这棵树上做的一个Z的标记,现在树长大了,这个Z字的标记都变得看不清楚了。陶老师指着土包前的一棵树对我说。 来的人有朱焕章老师的三个女儿两个女婿,还有一些晚辈和亲戚。我不知道杨世武老师和朱家是什么关系,但是杨老师一直耿耿的为朱老师做这件事,我想不止因为他也是大花苗也是石门坎的人或者也是朱老师的学生···总有理由的。 休息片刻,没有什么仪式,朱老师的家人们用一块黑布拉在四周的树枝上,遮在朱老师的坟上,开始往下挖土。时间是早上八点。试探性的挖土,由陶老师第一个挖,用他们的说法,这是要由亲人挖第一把土以后,其他的人才可以挖。开始也不知道怎么做,就是朱老师的两个女婿在那里挖土,因为年纪大,也挖不了多长时间就累得,汗很快的从他们身上留下来,慢慢的,朱老师的后辈们开始挖了,年轻人力气毕竟要大一点,我也在因为时间的推移,也在后面刨了一些土。在挖的过程中还下了一点小雨。无碍。在中途,朱老师的孙辈们才来,带来了一些吃。到十点过的时候,挖到棺木了,其实也就是一个薄薄的木材,还有很多石灰在墓地里。朱老师的女儿们一边看一边在碎碎的猜测一些片段,为什么有这么多麽多的石灰,可能是因为她们的爸爸死了近一个月以后才发现,埋葬的时候尸体有些臭了,所以教育厅的人就多放石灰,埋葬的时候没有让她妈妈来看,可能是怕家人看到伤心。揭开那些薄片的棺木,都没有完整的遗骨了,陶老师蹲在一米多深的坑里慢慢的在土里找遗骨。陶老师是医生,他来找遗骨可能是因为他对人的身体有了解,从坟头找到尾,有些遗骨都没有了,在11点过的时候,把找到的遗骨包在一块红布里放到陶老师带来的箱子里,结束了。收拾东西。大家离开。走在黔灵山公园的路上,朱老师的四女儿指着一个山对我说:“我爸爸就是吊死在这个山顶的,当时我妈妈带着我们几姊妹到处找我爸爸,教育厅的人还有人说我爸爸出逃到英国了,但是我们都觉得爸爸不在了,都是后来有人发现了才告诉教育厅的人的,可能因为时间太久了,日晒雨淋,教育厅的人没有让我们来看爸爸的埋葬,埋了以后才带我妈妈来看,可能是怕我们悲伤吧。”我问朱老师的四女儿,你们当时在干什么呢?她说:我们在上学。 我觉得朱老师的女儿说这些话的时候,也很平静。我想,时间过去了这么多年,所有的悲伤都已经化解了吧。时间可以冲淡很多东西。 出到黔灵公园的门口,两辆车在等着我们,孙子辈们的车从另一个出口开到大门。朱老师的女儿们觉得父亲要光明正大的从大门出。 近4个钟头的活,大家都觉得还是很顺利的。 开车离开贵阳,前往威宁。 中午两点过在安顺吃一顿饭继续走。朱老师的五女儿女婿在威宁等着大家。 到威宁的时候也是下午六点钟,为了不耽误时间,决定吃完饭以后接着赶往石门坎。七点钟出发。威宁到石门坎的路程是140公里,因为道路的崎岖,走了6个小时,到石门坎的时候也是9月9日的凌晨1点钟。停电。大家疲惫不堪,赶紧睡下。 9月9日早上7点,我被陶老师叫起来的时候,朱老师的女儿们已经出去了,陶老师带着我去看石门坎要看的地方。等我和陶老师十点钟回到石门坎朱老师的三女儿家门口,几个女儿已经在为她们父亲的棺木收拾了。那是一个农村才有的土葬的棺木,因为城市不允许土葬以后,很久没有看到这样的棺木了,我甚至觉得这个涂上黑漆的棺木有点像一个豪华轿车。朱老师的女儿们用新的被子铺在棺木的底层,准备了有七八套绸缎的衣服套在一起,颜色很鲜艳,不知道朱老师生前穿过这样的衣服没有。铺好被子套好衣服,陶老师从箱子里拿出他岳父的遗骨放在衣服里,闭棺。 大家吃饭,然后送朱老师的遗骨上山。 墓地在一个山顶,已经有人运了很多石头在上面,又开始挖土。村子里的人有30人左右在帮忙,朱老师的女儿女婿们又再那里忙着。 中午两点过以后,朱老师在贵阳的女儿们先走,回威宁。陶老师夫妇两还有拍摄的杨老师在第二天等坟建好以后就走。 晚上,七点钟,我跟另一辆车回威宁。因为坐车不方便,我不能多待,要和朱老师贵阳的女儿们在威宁汇合一起回贵阳。 9月10日早上,在朱老师威宁的女儿家吃了一顿早饭,十一点钟离开威宁。下午5点回到贵阳。

五 在山这边 2008年9月14日晚继续看张坦老师给我的碟《在天那边》,是中央电视台探索频道拍的一个记录篇,把柏格里在石门坎的经历拍出来的了。张老师说这张碟不错,比他期待的好,因为在开始拍这片子时,他有些不同意见,但是后来中央电视台拍片的这个人给他,他看了以后觉得还好。 我也看了。但没有我期待的好。拍得太华美了,衣服,服饰,演员,石门坎的背景都被拍得太华美了。我无法想象近100年前的石门坎是那样的漂亮和华丽。就算石门坎在100年前因为精神盛宴是它的鼎盛时期,但是华美的图像终究不能还原100年前的那个时代。如果那个时代有电视篇那样华美的景象,柏格里也不会死得那么早。不过我后来看石门坎的书,还是觉得这部片子在表现柏格里的事情上,没有太多出入。这是让人接受的。 《在天那边》,这个片名都取得好浪漫。配上那些美丽的光与影,很多人都会对石门坎这个地方充满向往的,但是,以我初去一次的经历,我知道,那个地方没有那么浪漫。相反是更多的让人难以承受。路途的艰辛,贫穷,环境之差,如果不是你能体会到这么一个偏僻贫穷的地方竟然在100年前出现了这样令世界震惊的奇迹,你很难在那里待上几天,恨不能永远没去或再也不去。所以,那些研究石门坎的专家学者都说,只要是去过石门坎的人都是他的朋友,都是很伟大的人。一些人的名字值得记住:张坦,杨世武,王大卫,李昌平,沈红,斯嘉,杨波,东达仁···还有一些我不知道或不了解的。 这是一片神奇的土地。 如果不是我亲眼所见,我很难想象这个地方创造了那么多的奇迹,虽然我还不是特别的了解。我愿意记录下我所看到的一切。 斯嘉说我写得八卦,不能进入到她的计划里。我知道,以我的一知半解,没法专业。而且,如果我不含混的随同我的感受写下来,我根本就无法记录这件事。这是我力所不能及的。唯有坦诚的摆上我的含混的记录才是我可以做的。我一直觉得对张坦老师心有愧疚就是因为我不能按他的要求完成作业,写石门坎的三座坟茔。看了李昌平兄的《石门坎的三个代表》,就是写这三座坟茔的,昌平兄才是完整的表达了那三座坟茔的内涵。还有供职于《南方周末》的好朋友向郢以及那些专注石门坎的专家学者们。而我,什么都不是。 还有重庆的好朋友因为熟悉朱焕章老师,知道我参与朱老师迁坟一事,激励鼓励我赶紧写下来,我一样不能按他的要求完成任务。 我的无力和石门坎比起来,这些都算不了什么。 算得了什么的是那个叫石门坎的地方,那些为石门坎做事的人们。 陶绍虎老师带着我走在石门坎的土地上,有个观点让我一下子很明白了一些概念。他说,到一个地方,看三个东西就可以知道这个地方大致的情况,而这个观点是他的岳父朱焕章老师教会他的。 看厕所,可以知道这个地方的文明程度;看垃圾,可以知道这个地方的生活水平;看学校,可以了解这个地方的现在和未来。 我一下明白这些我本来含混的概念,受益匪浅。 这次在石门坎,我看到的这三个地方都不令人满意。 厕所,是我踏入的很脏的厕所,包括村政府的厕所都不令人满意,就不要说石门坎的村民用的公共厕所了,之脏,令人难以下脚。我甚至想起了20多年前我的老家鸭溪小学在半山上的那个脏厕所; 垃圾随处都是,且没有比如蛋壳这样的食品。石门坎的食品以土豆为主。在朱焕章老师的墓地,那些干活的村民背了一背篼的土豆在山上,当中午的饭食,我看到大家吃,我也吃了两个土豆; 学校,石门坎的学校看起来还是比较好的建筑,但是,在之前,我看了斯嘉写的关于石门坎的学校的报告,并不让人乐观。 在9月9日的下午,离开朱焕章老师还在建的墓地,跟着一个大姐下山,到她家去坐了一下,和她聊天,她居然是石门坎杨雅阁的后代,她拿出了那本我一直没有看到过的书,柏格里写的《在未知的中国》,我拍了一张照片。这个姐姐叫李文秀,现在在村政府里工作,她的女儿现在在贵阳教育学院读书,她让她女儿读的历史,希望有可能为他们大苗民族作一点事。不过,我们也聊了一些现在大学不包分配的事。和我说话间,她的后夫的女儿从学校回来了,也吃了她为我煮的红糖鸡蛋。李大姐后来一直陪到我,在朱老师家吃了晚饭,上回威宁的车。我还从李大姐那里拿了一份她和她女儿写的她的先辈杨雅阁的私家记录,她们眼中的家人。稿子写得好工整,她说是陶老师拿到昆明找人重新抄过的。我决定拿回贵阳给他们打成电脑文稿。如果可以在那里发或者作为资料,就征得他们的同意,让研究石门坎的人作资料。我想这就是一个地方的文献。我鼓励李文秀大姐多写她们眼中的家人和历史。 和陶绍虎老师在贵阳张坦老师的办公室第一次见面,陶老师的一句话就让我心生感动。那天的见面我都不认识他们就是朱焕章老师的女儿女婿,在和他们谈完事要离开的时候,他说,不知道高老师去威宁有什么要求没有?我那里能有要求?我什麽都不知道,只有看和听的份,在后来的谈话中,我明白了陶老师他们的一片苦心,为了他们的同胞,大苗民族,他们愿意为关心石门坎的人做一切事情。而他们做的这一切,都是关乎于心关乎于他们的大苗民族关乎于他们的家乡石门坎的未来。 离开张坦老师的办公室,陶绍虎老师杨世武老师跟我一起回到我们公司办公室等待参与斯嘉的石门坎计划的杨波来谈关于陶老师杨老师他们想推广的苗族文化以及大苗文字,看到这两个老人心甘情愿的愿意为他们的同胞付出,心生难以言说的感动。 而9月10日要和朱焕章老师在贵阳的女儿一起离开威宁的早上,在朱老师威宁的女儿家吃早饭,听她讲她儿子因为工伤去世的事,我竟然语塞。 朱老师在威宁的这个女儿的儿子因为处理煤矿事件,事情都快处理完了,他却掉在矿井里,马上到医院急救,但是,都成了植物人,后来因为一块难以下咽的食品,终是没有活过来,朱老师的女儿女婿就在老年的时候,失去了他们马上要结婚的儿子。所以,他们看到他们的姐姐们的孩子,他们就会想想的就流眼泪。好在他们的准儿媳妇怀孕了,他们去补办了结婚手续,让儿媳妇生下了这个孙子,老两口的心思现在就在养好这个孙子,也算是一种安慰。儿媳妇没有改嫁,继续和他们生活在一起,像他们的女儿一样。 在饭桌上讲到这件事,朱老师的女儿突然对我说:谢谢你们这些关心我们苗族的人,但是,你们在实际的事情上却一点都帮不了我们,我的儿子死了,陪了5万块钱,后来有些汉族人同样是工伤,却陪了20几万,我们苗族就是没有······我语塞得不知如何是好。 瞬间,我想到斯嘉,想到李昌平他们,···是啊,这些人所做的努力甚至不能为他们哪怕增加一万块钱的赔偿。这些具体的痛苦。 我曾经问过张坦老师,为什么会对石门坎,会对苗族有那么大的关注,张老师说,我觉得这个民族太可怜了。 ······ 我对石门坎,对这个大苗民族,还是了解太少了。 |

|

001 这棵树上的标志就是一个Z字,朱字的标记。20年前朱老师的后代们作的标记,随着这棵树的成长,Z这个标记都有点看不清楚了

002 朱焕章先生的墓地。掩在这片草丛里

003 朱焕章先生的家人

004 朱焕章先生的家人

005 朱焕章先生的四女儿

006 挂黑布在坟头,遮挡光线,一种习俗

007

008 朱焕章先生妹妹的儿子和孙子,在去石门坎的路上就是坐那个大哥的车

009 朱焕章先生的一个女婿

010 朱焕章先生的四女婿,陶绍虎老师。他是医生,由石门坎出去读书的

011 朱焕章先生的四女儿女婿,在为他们的父亲和岳父寻找遗骨

012 朱焕章先生的后代们

013

014

015 陶老师手里那个红色的包里就是朱焕章先生的遗骨

016 从黔灵公园出来

017

018 我住的石门坎的旅社

019 清晨的石门坎

020

021

022 通往伯格里牧师墓地的台阶

023

024

025

026 伯格里牧师的碑文用苗文和英文写

027

028 这片草丛就是围绕在伯格里牧师墓地周围的当地苗民的墓地

029 现在的石门坎的人

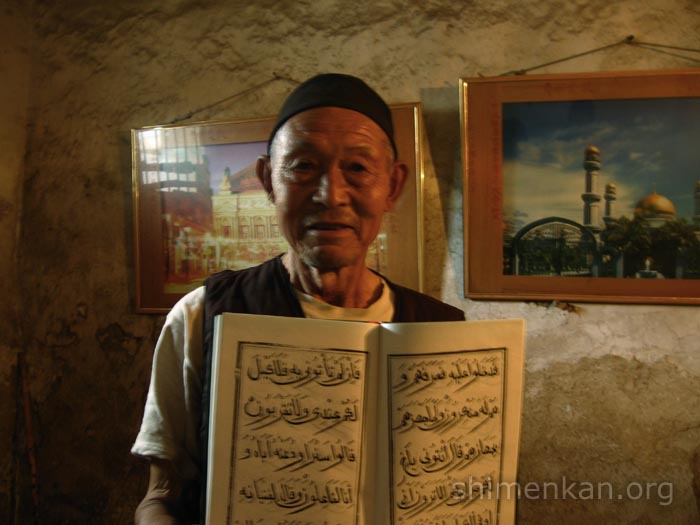

030 这个老人是个穆斯林,他拿着他的古兰经给我排照,他们也要在石门坎建一个清真寺

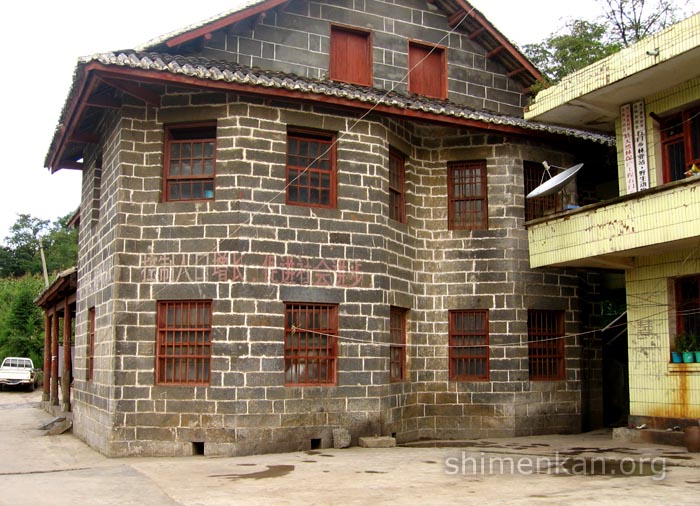

031 这个建筑就是伯格里牧师修的住房了,很漂亮,我到里面去看了,很有英国风情,旁边的建筑是现在的乡政府。两个建筑比起来,很显然,我们不够浪漫

032

033

034

035 高志华牧师遇害的地方

036

037

038

039

040 杨世武老师和当地居民

041

042

043

044

045 现在的学校,因为时间关系,没有进去看看

046

047 这个游泳池让人感觉很浪漫,想想近100年前的游泳池遗址啊

048 陶绍虎老师和游泳池。这个游泳池分男女,陶老师面前那个是女游泳池,要浅一点

049 被水冲垮的游泳池。废弃了,很可惜。那时为什么会有水,而现在没有呢?

050 这片荒草是以前伯格里牧师的花园,客厅,卧室,诊所,办公室

051 两代苗民的住房

052

053 朱焕章先生的女儿们在整理棺木

054

055

056

057

058 陶老师给我看的关于朱焕章的资料,他们后来拿这个东西去给朱焕章先生平反。是1960年,社科院的资料

059

060

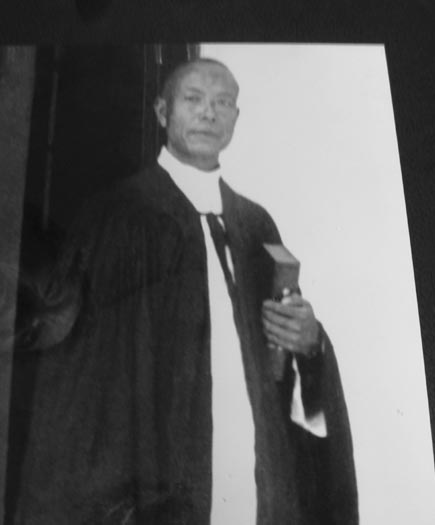

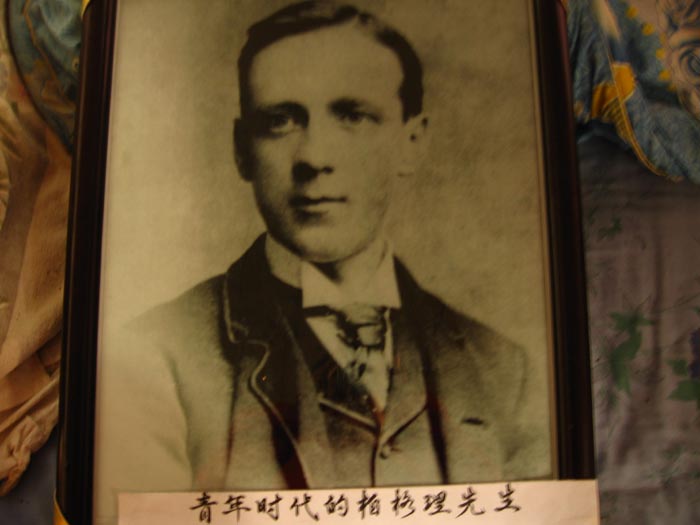

061 朱焕章先生

062

063 我在伯格里牧师的墓地拍的石门坎

064 费力波先生是乐施会的工作人员。张坦老师说的其中一具坟茔就是他

065 村民们在抬棺木上车。运到山上

066

067 朱焕章先生的坟茔将由这些石块建成

068 朱焕章先生的女儿

069 朱焕章先生的女儿

070

071

072 朱焕章的后代们

073 建坟期间,下了一段时间的小雨,大家停工休息片刻

074

075

076 中午的午餐,土豆

077 石门坎的天空

078 石门坎的人们,其中用手遮掩的人,也是有故事的。这次因为没有时间,没有和他聊 |